Redécouvrez les contes de Grimm

Ex: http://aucoeurdunationalisme.blogspot.com

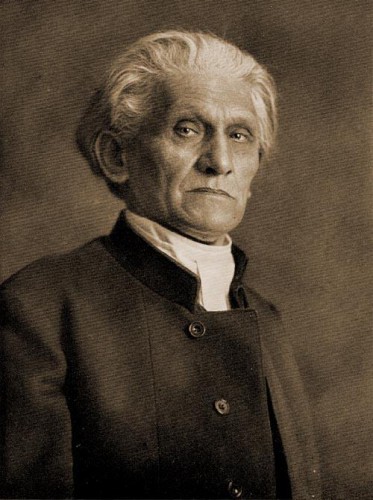

L’Allemagne célèbre cette année le 200ème anniversaire de la naissance de Jacob Grimm: juste hommage envers un homme dont l'oeuvre, indissociable de celle de son frère Wilhelm, a profondément marqué son temps. Car Jacob et Wilhelm Grimm n'ont pas seulement été les conteurs dont plusieurs générations d’enfants ont appris à connaître le nom. Jacob Grimm, qui, en novembre 1830, qualifiait le patriotisme de "sentiment divin" et qui, en 1846, participant à Francfort à un congrès de germanistes réunis sur le thèmeQu'est-ce qu'un peuple ?, disait : "Un peuple est la quintessence (Inbegriff) des hommes qui parlent la même langue", fut aussi, en même temps qu'un savant considéré aujourd'hui comme l'un des pères de la philologie moderne, l'un des auteurs du renouveau de la conscience nationale et populaire en Europe.

Le 1er fils de Philipp Wilhelm Grimm et Dorothea Zimmer étant mort en bas âge, Jacob et Wilhelm Grimm furent les aînés des 8 enfants de la fratrie subsistante. La famille remonte à un Johannes Grimm, qui fut maître de poste à Hanau vers 1650. C'est dans cette ville que Jacob naît le 4 janvier 1785, 13 mois avant Wilhelm. On est alors à la frontière de 2 mondes. En France, les signes avant-coureurs de la Révolution se multiplient. Le Times est fondé à Londres. En Prusse, fonctionne la 1ère machine à vapeur ; le Grand Frédéric règne à Sanssouci.

Juriste de son état, le père Grimm est nommé fonctionnaire à Steinau en 1791. La famille déménage avec lui pour s'installer dans la Hesse, région située à la frontière de la plaine du Nord et du fossé rhénan, qui fut occupée dès le VIIIe siècle par les Francs. Cinq ans plus tard, Philipp Wilhelm Grimm disparaît ; sa femme ne lui survivra que quelques années (le fils aîné se retrouvera chef de famille à 23 ans). Jacob et Wilhelm sont envoyés chez leur tante, à Kassel, où ils fréquentent le célèbre Lyceum Friedricianum.

Au printemps de 1802, Jacob Grimm s'inscrit à l'université de Marburg pour y faire des études de droit. Agé de 17 ans, c'est alors un adolescent grave, mélancolique, au caractère réservé, qui passe déjà pour un travailleur opiniâtre. À Marburg, il se lie rapidement avec le juriste Friedrich Carl von Savigny, le fondateur de l'école du droit historique, et cette relation va exercer sur lui une empreinte déterminante. En 1803, tandis que Savigny lui fait connaître la littérature médiévale, il entre aussi en contact avec Clemens Brentano et lit avec enthousiasme les Minnelieder aus dem schwäbischen Zeitalter de Ludwig Tieck.

En 1805, c'est l'expérience décisive. De février à septembre, Jacob Grimm accompagne Savigny à Paris - ville qu'il trouve bruyante et fort sale ! Par contre, à la Bibliothèque impériale, il découvre toute une série de manuscrits littéraires allemands du Moyen Age qui lui emplissent le cœur d'une singulière exaltation. À dater de ce jour, sa vocation est faite : il se consacrera à l'étude des monuments culturels du passé national. Tout l'y pousse, et d'abord la triste situation dans laquelle se trouve son pays.

La Prusse, en effet, depuis la défaite de Valmy (1792), connaît des jours sombres. En 1805, Jacob Grimm s'afflige de voir "l’Allemagne enserrée en des liens indignes, le pays natal bouleversé et son nom même anéanti". L'année suivante, ce sera la catastrophe. Inquiet de la formation de la Confédération du Rhin, Frédéric-Guillaume III s'allie à la Russie. Las ! En quelques mois, la coalition s'effondre. Après les défaites d'Iéna et d'Auerstedt, les troupes napoléoniennes occupent Berlin. En 1807, au traité de Tilsit, la Prusse, dépossédée de la moitié de son territoire, se voit en outre condamnée à payer des indemnités de guerre considérables. Brême, en 18l0, deviendra sous l'occupation française le chef-lieu du département des Bouches-du-Weser ! L'identité allemande, dès lors, est menacée.

Aussi bien, pour J. Grimm, l'étude de la littérature nationale n'est-elle pas qu’une simple démarche universitaire. C'est un acte de foi politique, qui participe d'une véritable réforme intellectuelle et morale. Celle-ci trouve son point d'appui dans la 1ère réaction romantique, centrée autour de l'école de Heidelberg qui, avec Arnim et Brentano, s'emploie notamment à définir les éléments constitutifs de la nationalité. "Ces écrivains, souligne Jacques Droz, ont admis qu'il ne pouvait pas y avoir de réveil du peuple si celui-ci ne prenait pas conscience qu'il recelait en son sein, s’il ne substituait pas à une culture réservée à une élite une culture véritablement populaire, si l’individu ne cherchait pas à se rattacher spirituellement à la nation tout entière" (Le romantisme politique en Allemagne, 1963, p. 23).

À l'heure de l’éveil des nationalités, l'entreprise des frères Grimm vise donc à faire prendre conscience aux Allemands de la richesse du patrimoine culturel qui leur est commun et à leur montrer que ce patrimoine, qui représente "l’âme germanique" dans son essence, en même temps que la "conscience nationale courbée sous l'occupation", peut servir aussi de base à leur unité politique.

À l'heure de l’éveil des nationalités, l'entreprise des frères Grimm vise donc à faire prendre conscience aux Allemands de la richesse du patrimoine culturel qui leur est commun et à leur montrer que ce patrimoine, qui représente "l’âme germanique" dans son essence, en même temps que la "conscience nationale courbée sous l'occupation", peut servir aussi de base à leur unité politique.

Dans ses Souvenirs, Grimm raconte dans quel esprit il entreprit à Paris ces études auxquelles il allait consacrer toute sa vie : "Je remarquai d’abord que presque tous mes efforts ou bien étaient consacrés à l’étude de notre langue ancienne, de notre poésie ancienne, de notre droit ancien, ou bien s’y rapportaient directement. Certains peuvent avoir considéré ou considèrent encore que ces études sont sans aucun profit ; pour moi, elles me sont apparues de tout temps comme une tâche noble, sérieuse, qui se rapporte de façon précise et forte à notre patrie commune et fortifie l’amour qu’on lui porte" (Kleinere Schriften, Berlin, 1864, vol. I, p. 64).

C’est dans la même intention qu'Achim von Arnim et C. Brentano collectent les vieilles poésies populaires. En septembre 1806, Arnim écrit à Brentano : "Celui qui oublie la détresse de la patrie sera oublié de Dieu en sa détresse". Quelques jours plus tard, à la veille de la bataille d'Iéna, il distribue aux soldats de Blücher des chants guerriers de sa composition. Parallèlement, il jette les bases de la théorie de l'État populaire (Volksstaat). Systématiquement, le groupe de Heidelberg s'emploie ainsi à mettre au jour les relations qui existent entre la culture populaire et les traditions historiques. Influencé par Schelling, Carl von Savigny oppose sa conception historique du droit aux tenants du jusnaturalisme [droit naturel]. Il affirme qu'aucune institution ne peut être imposée du dehors à une nation et que le droit civil est avant tout le produit d’une tradition spécifique mise en forme par la conscience populaire au cours de l'histoire. Le droit, dit-il, est comme la langue : "Il grandit avec le peuple, se développe et meurt avec lui lorsque celui-ci vient à perdre ses particularités profondes" (De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit).

Avec les romantiques, J. Grimm proteste lui aussi contre le rationalisme des Lumières. Il exalte le peuple contre la culture des "élites". Il célèbre l'excellence des institutions du passé. Revenu à Kassel, où Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie, s’installe en 1807 au Château de Wilhelmshöhe (construit au pied d'une colline dominant la ville par le prince-électeur Guillaume Ier), il occupe avec son frère diverses fonctions dans l'administration et à la bibliothèque. À partir de 1808, ils collaborent tous 2 à la Zeitung für Einsiedler, où l'on retrouve les signatures de Brentano, Arnim, Josef Görres, etc. En 1813, ils lanceront leur propre publication, les Altdeutsche Wälder.

Le 1er livre de J. Grimm, Über den altdeutschen Meistergesang, paraît à Göttingen en 1811. Contestant les rapports établis habituellement entre la poésie raffinée du Moyen Age (Meistergesang) et le chant populaire (Minnegesang), l’auteur y défend l'idée que la "poésie naturelle" (Naturpoesie) est absolument supérieure à la "poésie artistique" (Kunstpoesie), tout comme la source jaillissante de l'âme populaire est supérieure aux œuvres des élites cultivées. La "poésie naturelle", disait déjà Herder, fait comprendre le sens de l'univers ; elle maintient vivant le lien entre l'homme et la nature. Étant l'expression même des croyances instinctives et des sentiments du peuple, elle apparaît dès que les hommes font advenir en eux à la présence ce qui les apparente au monde. La Kunstpoesie, au contraire, si belle qu'elle puisse être, est inévitablement affectée d’individualisme et d'artificialité. Au-delà de ses qualités mêmes, elle traduit une coupure "intellectuelle" qui est un germe de déclin (on retrouve ici l'idée que le raffinement équivaut déjà à une perte de puissance, à un début d'épuisement).

Contrairement à Görres, J. Grimm va jusqu'à éliminer toute activité particulière ou individuelle dans la production poétique populaire ! Celle-ci, selon lui, se manifestespontanément, de façon divine au sens propre. La vérité légendaire ou mythique, d'essence divine elle aussi, s'oppose de la même façon à la vérité historique humaine. De façon plus générale, tout ce qui se perd dans la nuit des temps, tout ce qui relève de l'ancestralité originelle, est divin. Résumant ses idées sur ce point, J. Grimm déclare vouloir montrer qu'"une grande poésie épique a vécu et régné sur toute la surface de la terre, puis a peu à peu été oubliée et abandonnée par les hommes, ou plutôt, car elle n'a pas été abandonnée tout à fait, comment les hommes s'y alimentent encore". Il ajoute : "De même que le paradis a été perdu, le jardin de l'ancienne poésie nous a été fermé". Et plus loin : "Je ne regarde pas le merveilleux comme une rêverie, une illusion, un mensonge, mais bien comme une vérité parfaitement divine ; si nous nous rapprochons de lui, il ne s'évanouit nullement à la façon d'un brouillard, mais prend toujours un caractère plus sacré et nous contraint à la prière. (...) C'est pourquoi l'épopée n'est pas simplement une histoire humaine, comme celle que nous écrivons maintenant, mais contient aussi une histoire divine, une mythologie". Cette thèse quelque peu extrême ne convainc pas Arnim, pas plus que Schlegel ou Görres, et moins encore Brentano. Des discussions passionnées s'ensuivent...

Dans les années qui suivent, les frères Grimm vont approfondir leur intuition en se penchant sur de grands textes littéraires. Ils travaillent d'abord sur la Chanson des Nibelungen, puis sur les chansons de geste, les vieux chants populaires écossais, les runes, l'Irminsul. Ils préparent aussi une nouvelle édition du Hildebrandslied et du Reinhard Fuchs, et s'attaquent à la traduction d'une partie de l'Edda. Wilhelm, de son côté, traduit les Altdänische Heldenlieder (Heidelberg, 1811), qu'il n'hésite pas à comparer aux poèmes homériques et qu'il oppose à la littérature des scaldes à la façon dont Jacob oppose Naturpoesie et Kunstpoesie. Les 2 frères, enfin, déploient une intense activité pour recueillir les contes populaires qui vont constituer la matière de leur ouvrage le plus fameux : les Contes de l’enfance et du foyer.

Le 1er volume de ces Contes (Kinder- und Hausmärchen) est publié à Noël 1812 par la Realschulbuchhandlung de Berlin. Les frères Grimm l'ont dédié à leur "chère Bettina", épouse d'Arnim et sœur de Brentano (la fille de Bettina épousera par la suite le fils de Wilhelm Grimm). Le volume suivant paraîtra en 1815. Un 3ème volume, contenant les variantes et les commentaires, sortira en 1822 à l’instigation du seul Wilhelm Grimm. Dès sa parution, l'ouvrage connaît le plus vif succès. Goethe le recommande à Mme de Stein comme un livre propre à "rendre les enfants heureux". Schlegel, Savigny, Arnim s'en déclarent enchantés. Seul C. Brentano reste réservé.

C'est en 1806, dès le retour de Jacob de Paris, que les 2 frères Grimm ont commencé leur collecte. La région dans laquelle ils vivent s'avérait d'ailleurs particulièrement propice à la réalisation de leur projet. Sur les chemins de la Hesse et de la Weser, dans le pays de Frau Holle, les "fées" semblent avoir de tout temps trouvé refuge. Entre Hanau et Brême, Steinau et Fritzlar, Munden et Alsfeld, les légendes se sont cristallisées autour des forêts et des villages, des collines et des vallées. Aujourd'hui encore, dans les bois environnants, près des vieilles maisons à colombage, aux toits de tuile rouge et aux murs recouverts d'écailles de sapins, la trace des frères Grimm est partout (1).

La plupart des contes réunis par Jacob et Wilhelm Grimm ont été recueillis auprès de gens du peuple : paysans, artisans, servantes. Deux femmes ont à cet égard joué un rôle essentiel. Il s'agit d'abord d'une paysanne de Niederzwehrn, près de Kassel, à laquelle Wilhelm Grimm donne le nom de "Frau Viehmännin" et dont le nom exact était Dorothea Viehmann (2). L'autre femme était Marie Hassenpflug (1788-1856), épouse d'un haut fonctionnaire hessois installé à Kassel ; on estime que les frères Grimm recueillirent une cinquantaine de contes par son intermédiaire. Ces 2 femmes étaient d'origine huguenote. Par sa mère, Marie Hassenpflug descendait d'une famille protestante originaire du Dauphiné. En 1685, la révocation de l'édit de Nantes conduisit en effet quelque 4 000 huguenots français à s'installer en Hesse, dont 2 000 dans la ville de Kassel.

Cette ascendance huguenote des 2 principales "informatrices" des frères Grimm a conduit quelques auteurs modernes à gloser de façon insistante sur les "emprunts français" (Heinz Rölleke) auxquels les 2 frères auraient eu recours. Certains en ont conclu à "l'inauthenticité" des contes de Grimm, qui trouveraient leur véritable origine dans les récits littéraires de Charles Perrault ou de Marie-Catherine d'Aulnoy, beaucoup plus que dans l’authentique "tradition populaire" allemande. Cette thèse, poussée à l’extrême par l'Américain John M. Ellis (One Fairy Story, Too Many. The Brothers Grimm and Their Tales, Univ. of Chicago Press, 1983) qui va jusqu'à parler de "falsification" délibérée, est en fait inacceptable. Il suffit de lire lesContes de Grimm pour s'assurer que l'immense majorité de ceux-ci ne se retrouvent ni chez Perrault ni chez Mme d'Aulnoy. Les rares contes présents chez l'un et chez l'autre auteur (Hänsel et Gretel et le petit Poucet, Aschenputtel et Cendrillon, Dornröschen et la Belle au bois dormant, etc.) ne constituent d'ailleurs pas la preuve d'un "emprunt". Perrault ayant lui-même largement puisé dans le fonds populaire, il y a tout lieu de penser que les frères Grimm ont simplement recueilli une version parallèle d'un thème européen commun. Le fait, enfin, que certains contes de Grimm aient été directement recueillis en dialecte hessois ou bas-allemand et que, de surcroît, la majeure partie d'entre eux renvoient de toute évidence à un héritage religieux germanique, montre que les accusations de John M. Ellis sont parfaitement dénuées de fondement.

En fait, pour les frères Grimm, le conte populaire fait partie de plein droit de laNationalpoesie. Au même titre que le mythe, l'épopée, le Volkslied (chant populaire), il est une "révélation de Dieu" surgie spontanément dans l'âme humaine. Évoquant les contes, dont il dit que "leur existence seule suffit à les défendre", Wilhelm Grimm écrit : "Une chose qui a, d'une façon si diverse et toujours renouvelée, charmé, instruit, ému les hommes, porte en soi sa raison d’être nécessaire et vient nécessairement de cette source éternelle où baigne toute vie. Ce n'est peut-être qu'une petite goutte de rosée retenue au creux d'une feuille, mais cette goutte étincelle des feux de la première aurore".

En retranscrivant les contes populaires qu'ils entendent autour d'eux, les 2 frères restent donc rigoureusement fidèles à leur démarche originelle. Leur but est toujours de faire éclore à la conscience allemande les sources de son identité, de redonner vie à l'esprit populaire à l'œuvre dans ces récits que le monde rural s'est retransmis au fil des siècles. Leur démarche est par-là foncièrement différente de celle des auteurs français. Tandis que l'œuvre de ces derniers s'inscrit dans un contexte littéraire et "mondain", la leur entend plonger aux sources mêmes de "l'âme nationale". Elle est un geste de piété en même temps qu'un acte radicalement politique. Certes Jacob et Wilhelm Grimm ont le souci de remettre en forme les contes qu'ils recueillent mais c'est avant tout le respect qui commande leur approche. Mus par un parti pris de fidélité, ils ne s'intéressent ni aux formes littéraires ni au "moralités" qui enchantaient Perrault. Ils ne visent pas tant à amuser les enfants ou à distraire la cour d'un prince ou d'un roi qu'à recueillir à la source, de la façon la plus minutieuse qui soit, les traces encore existantes du patrimoine auquel ils entendent se rattacher. Bref, comme l'écrit Lilyane Mourey, ils entendent travailler "au nom de la patrie allemande" (3). Tonnelat, de même, insiste sur "les rapports qu'ils croyaient apercevoir entre le conte et l'ancienne légende épique des peuples germaniques. Rapports si étroits qu'on ne peut plus, lorsqu'on va au fond des choses, distinguer l'un de l'autre. Le conte n'est qu'une sorte de transcription des grands thèmes épiques en un monde familier tout proche de la simple vie du peuple" (Les frères Grimm. Leur oeuvre de jeunesse, A. Colin, 1912, pp. 214-215).

L'étude des contes populaires (Märchenforschung), dont J. et W. Grimm ont ainsi été les précurseurs, a donné lieu depuis plus d'un siècle à des travaux aussi érudits que nombreux. La matière, par ailleurs, n'a cessé d’être plus étroitement cernée. En 1910, le folkloriste finlandais Antti Aarne a publié une classification des contes par thèmes et par sujets (The Types of the Folktale, Suomaleinen Tiedeakatemia, Helsinki, 1961) qui, affinée par Stith Thompson (The Folk Tale, Dryden Press, New York, 1946 ; Motif Index of Folk Litterature, 6 vol., Indiana Univ. Press, Bloomington, 1955), est aujourd'hui universellement utilisée. Elle ne rassemble pas moins de 40 000 motifs principaux. Pour le seul domaine d'expression française, on a dénombré plus de 10 000 contes différents (cf. Paul Delarue, Le conte populaire français. Catalogue raisonné des versions de France et des pays de langue française d'outre-mer, Maisonneuve et Larose, 1976), dont un grand nombre trouvent leur origine dans la matière de Bretagne.

L'étude des contes populaires (Märchenforschung), dont J. et W. Grimm ont ainsi été les précurseurs, a donné lieu depuis plus d'un siècle à des travaux aussi érudits que nombreux. La matière, par ailleurs, n'a cessé d’être plus étroitement cernée. En 1910, le folkloriste finlandais Antti Aarne a publié une classification des contes par thèmes et par sujets (The Types of the Folktale, Suomaleinen Tiedeakatemia, Helsinki, 1961) qui, affinée par Stith Thompson (The Folk Tale, Dryden Press, New York, 1946 ; Motif Index of Folk Litterature, 6 vol., Indiana Univ. Press, Bloomington, 1955), est aujourd'hui universellement utilisée. Elle ne rassemble pas moins de 40 000 motifs principaux. Pour le seul domaine d'expression française, on a dénombré plus de 10 000 contes différents (cf. Paul Delarue, Le conte populaire français. Catalogue raisonné des versions de France et des pays de langue française d'outre-mer, Maisonneuve et Larose, 1976), dont un grand nombre trouvent leur origine dans la matière de Bretagne.

S’il est admis que le conte tel que nous le connaissons apparaît aux alentours du Xe siècle, époque à laquelle il semble prendre le relais du récit héroïque ou épique, se comprend mieux alors que l'étude des filiations, des modes de transmission et des variantes représente un énorme champ de travail. Pour Cendrillon, par ex., on n'a pas dénombré moins de 345 variantes ! Selon l'école finlandaise, la comparaison de ces variantes permet le plus souvent de reconstruire une forme primordiale" (à la façon dont la comparaison des langues européennes a permis aux philologues de "reconstruire" l'indo-européen commun), mais le bien-fondé de cette démarche est contesté par certains. Ainsi que l'avait pressenti J. Grimm, le problème de l'origine des contes renvoie en fait à celui de la formation de la pensée mythique. C'est dire qu'il est impossible de la situer avec précision. Diverses thèses ont néanmoins été avancées. Plusieurs auteurs (P. Saintyves, V.J. Propp, Sergius Golowin, A. Nitzschke) ont recherché cette origine dans de très anciens rituels. Plus généralement, la parenté des contes et des mythes religieux est admise par beaucoup mais les opinions diffèrent quant à savoir si les contes représentent des "résidus" des mythes ou, au contraire, s'ils les précédent. Tout récemment, le professeur August Nitzschke, de l’université de Stuttgart, a affirmé que l'origine de certains contes pourrait remonter jusqu'à la préhistoire de la période post-glaciaire. Après Paul Saintyves (Les contes de Perrault et les récits paralléles, Émile Nourry, 1923), d'autres chercheurs, not. C.W. voit Sydow et Justinus Kerner, ont essayé de démontrer l'existence, effectivement fort probable, d'un répertoire de base indo-européen.

Dans la préface au 2nd volume de leur recueil, les frères Grimm déclarent, eux aussi, qu'il y a de bonnes raisons de penser que de nombreux contes populaires renvoient à l'ancienne religion germanique et, au-delà de celle-ci, à la mythologie commune des peuples indo-européens. Le 3ème volume propose à cet égard divers rapprochements qui, par la suite, ont été constamment repris et développés. Le thème de Cendrillon (Aschenputtel), par ex., est visiblement apparenté à l'histoire de Gudrun. L'histoire des 2 frères (conte 60) évoque la légende de Sigurd. La Belle au bois dormant (Dornröschen), dont le thème se trouve dès le XIVe siècle dans lePerceforest, est de toute évidence une version populaire de la délivrance de Brünhilde par Siegfried au terme d'une quête "labyrinthique", etc. D'autres contes renvoient probablement à des événements historiques. Il en va ainsi de Gnaste et ses 3 fils (conte 138), qui conserve apparemment le souvenir de la christianisation forcée du peuple saxon et se termine par cette apostrophe : "Bienheureux celui qui peut se soustraire à l'eau bénite !"

N'a-t-on pas été jusqu'à voir dans l'histoire de Blanche-Neige (Schneewittchen) l'écho d'un vieux conflit entre le droit saxon et le droit romain, où les 7 nains auraient représenté les 7 anciennes provinces maritimes frisonnes ? Et dans l'exclusion de la 13ème fée dans la Belle au bois dormant un souvenir du passage, chez les anciens Germains, de l'année de 13 mois à celle de 12 (Philipp Stauff) ? Certaines de ces hypothèses sont aventurées. Mais derrière les "sages femmes" dont parlent les frères Grimm, il n'est pas difficile d'identifier d’anciennes "sorcières" (Hexe) persécutées (4), tout comme les 3 fileuses incarnent les 3 Nomes, divinités germaniques du destin (5).

Bien d'autres interprétations ont été avancées, qui font appel à l'ethnologie et à la psychologie aussi bien qu'à l'histoire des religions ou à l'anthropologie : analyses formelles (Vladimir Propp), approches historiques ou structuralistes, recours à l'inconscient collectif du type jungien (Marie-Louise von Franz), études symboliques (Claudio Mutti), aspects thérapeutiques de l'école de Zurich (Verena Kast), exploitations parodiques (Iring Fetscher), etc.

L'importance qu'ont les relations de parenté dans la plupart des contes populaires a aussi donné lieu, not. chez Bruno Bettelheim (Psychanalyse des contes de fées, Laffont, 1979) et Erich Fromm (Le langage oublié, Payot, 1980), à des interprétations psychanalytiques. Pour Bettelheim, les contes ont essentiellement pour but de permettre aux enfants de se libérer sans dommage de leurs craintes inconscientes : l’heureux dénouement du récit permet au moi de s'affirmer par rapport à la libido. En fait, comme le montre Pierre Péju (La petite fille dans la forêt des contes, Laffont, 1981), cette interprétation n'est acquise qu'au prix d'une réduction qui transforme le conte en "roman familial" par le biais de la "moulinette psychanalytique". Elle laisse "l'histoire" des contes entièrement de côté, avec tous ses arrière-plans mythiques et ses variantes les plus significatives. Bettelheim, finalement, ne s'intéresse pas aux contes en tant que tels ; il n'y voit qu'un mode opératoire à mettre au service d'une théorie préformée sur la personnalité psychique - ce qui ne l'a d'ailleurs pas empêché d'exercer une profonde influence(6).

Pour Bettelheim, le conte aide l'enfant à devenir adulte. Pour Jacob Grimm, il aiderait plutôt les adultes, en les remettant au contact de l'originel, à redevenir des enfants. Ce n'est en effet qu'à une date relativement récente que les contes ont constitué un genre littéraire "pour les enfants". Le recueil des frères Grimm évoque d'ailleurs dans son titre aussi bien l'enfance que le foyer : si les enfants entendent les contes dans le cercle de famille, ils n'en sont pas pour autant les destinataires privilégiés. Dans une lettre à L.J. Arnim, Jacob Grimm écrit : "Ce n'est pas du tout pour les enfants que j'ai écrit mes contes. Je n'y aurais pas travaillé avec autant de plaisir si je n'avais pas eu la conviction qu'ils puissent avoir de l'importance pour la poésie, la mythologie et l'histoire, aussi bien à mes yeux qu'à ceux de personnes plus âgées et plus sérieuses".

Produit d'un fond culturel retransmis par voie orale pendant des siècles, sinon des millénaires, le conte populaire est en fait, comme disent les linguistes, un modèle fort qui va bien au-delà du simple divertissement. Les lois du genre en font le véhicule et le témoin privilégié d'un certain nombre de types et de valeurs, grâce auxquels l'auditeur peut à la fois s'appréhender comme l’héritier d'une culture particulière et s'orienter par rapport à son environnement.

C'est par son caractère intemporel, anhistorique, que le conte s'apparente au mythe. Tandis que le récit biblique dit : in illo tempore, "en ce temps-là" (un temps précis), le conte affirme : "il était une fois", formule qui extrait la temporalité de tout contexte linéaire ou finalisé. Avec ces mots, le conte évoque un "jadis" qui équivaut à un "nulle part" aussi bien qu'à un "toujours".

"Comme toute utopie, écrit Marthe Robert, le conte nie systématiquement les données immédiates de l'expérience dont le temps et l'espace sont les 1ers fondements mais cette négation n'est pas son véritable but ; il ne s'en sert que pour affirmer un autre temps et un autre espace, dont il révèle, par toutes ses formules, qu'ils sont en réalité un ailleurs et un avant" (Un modèle romanesque : le conte de Grimm in Preuves, juillet 1966, 25). Dans le conte, l'état civil, l'histoire et la géographie sont abolis délibérément. Les situations découlent exclusivement de relations mettant en jeu des personnages-types : le roi, le héros, la fileuse, la marâtre, la fée, le lutin, l'artisan, etc., qui sont autant de figures familières, valables à tout moment. Plus encore que le passé, c'est l'immémorial, et par-là l'éternel, que le conte fait surgir dans le présent pour y faire jaillir la source d'un avenir rénové par l'imaginaire et par la nostalgie : témoignage fondateur, qui implique que "l'antérieur" ne soit jamais clairement situé. Le conte, en d'autres termes, ne se réfère au "passé" que pour inspirer "l'avenir". Il est une métaphore destinée à inspirer tout présent. L'apparente récréation ouvre la voie d'une re-création. Loin que son caractère "merveilleux" l’éloigne de la réalité, c'est par-là au contraire que le contenu du conte est rendu compatible avec toute réalité. Pour Novalis, les contes populaires reflètent la vision supérieure d'un "âge d'or" évanoui. Cet "âge d'or", du fait même qu'il se donne comme émanant d'un temps situé au-delà du temps, peut en réalité s'actualiser aussi à chaque instant. Lorsqu'ils évoquent l'enfance, Jacob et Wilhelm Grimm n'ont pas tant à l'esprit l'âge de leurs jeunes lecteurs que cette "enfance de l'humanité" vers laquelle ils se tournent pour en extraire la source d'un nouveau commencement qui, après des siècles d’histoire "artificielle", renouerait avec l’innocence de la création spontanée.

Le conte, par ailleurs, témoigne de la parenté de tout ce qui compose le monde. Il est par-là à l'opposé de tout le dualisme propre aux religions révélées. Les frères Grimm remarquent eux-mêmes que dans les contes populaires, la nature est toujours "animée". "Le soleil, la lune et les étoiles fréquentent les hommes, leur font des cadeaux, écrit Wilhelm Grimm. (...) Les oiseaux, les plantes, les pierres parlent, savent exprimer leur compassion ; le sang lui-même crie et parle, et c'est ainsi que cette poésie exerce déjà des droits que la poésie ultérieure ne cherche à mettre en œuvre que dans les métaphores". Dans la dimension mythique qui est propre au conte, toutes les frontières nées de la dissociation inaugurale s'effacent. Le héros comprend le langage des oiseaux les bêtes communiquent avec les humains : la nature porte présage. Toutes les dimensions de visible et d'invisible se confondent, comme au temps où les dieux et les hommes vivaient ensemble dans une présence amicale. Sorte d'épopée familière liée à la "poésie naturelle", le conte traduit ici un paganisme implicite, que les frères Grimm ne se soucient pas de cerner en tant que tel, mais qu'ils fondent, toutes croyances confondues, dans l'exaltation du Divin.

On comprend mieux, dès lors, que le conte populaire n'ait cessé, à l'époque moderne, de faire l'objet des critiques les plus vives. Au XVIIIe siècle, les pédagogues des Lumières y voyaient déjà un ramassis de superstitions détestables. Par la suite, les libéraux en ont dénoncé le caractère "irrationnel" aussi bien que la violence "subversive" tandis que les socialistes y voyaient des "histoires à dormir debout" propres à désamorcer les nécessaires révoltes, en détournant les enfants des travailleurs des réalités sociales. Plus récemment, les contes ont été considérés comme "traumatisants" ou ont été attaqués pour des raisons moralo-pédagogiques ridicules (7).

Si, au XIXe siècle, le conte devient progressivement un outil pédagogique bourgeois, coupé du milieu populaire, et dont le contenu est réorienté dans un sens moralisateur censé servir de "leçon" aux enfants, son rôle n'en reste pas moins profondément ambigu. Certains auteurs ont observé que la vogue des contes est d'autant plus grande que l'état social est perçu comme menacé. Le merveilleux, porteur d'un ailleurs absolu, joue alors un rôle de compensation, en même temps qu'il constitue une sorte de recours. Les auteurs marxistes ont beau jeu de dénoncer la montée de "l'irrationnel" dans les périodes de crise ; le conte, fondamentalement duplice, va en fait bien au-delà. Loin d’être purement régressive, la "nostalgie" peut être aussi la source d'un élan. Les frères Grimm, on l'a vu, en collectant la matière de leurs Contes, voulaient d'abord lutter contre l'état d'abaissement dans lequel se trouvait leur pays. La vogue actuelle du merveilleux, désormais relayée par le cinéma et la bande dessinée, est peut-être à situer dans une perspective voisine. Que l'on pense au succès, outre-Rhin, de L'Histoire sans finde Michael Ende...

Les contes, finalement, sont beaucoup plus utiles à l'humanité que les vitamines aux enfants ! Pièces maîtresses de cette "nourriture psychique" indispensable à l'imaginaire symbolique dans lequel se déploie l'âme des peuples, ils renaissent tout naturellement lorsque l'on a besoin d'eux. Par-là, ils révèlent toute la complexité de leur nature. Modèles profonds, sources d'inspiration, ils s'adressent à tout moment à des hommes "au cœur préparé". Car, comme le constate Mircea Eliade, si le conte, trop souvent, "constitue un amusement ou une évasion, c'est uniquement pour la conscience banalisée et notamment pour la conscience de l'homme moderne ; dans la psyché profonde, les scénarios initiatiques conservent toute leur gravité et continuent à transmettre leur message, à opérer des mutations" (Aspects du mythe, Gal., 1963).

En 1816-1818, Jacob et Wilhelm Grimm (qui travaillent tous 2 désormais à la bibliothèque de Kassel) publient les Deutsche Sagen. Ce recueil de légendes a été composé selon le même principe que les Contes de l'enfance et du foyer. Une fois de plus, la légende, assimilée à la "poésie naturelle", est opposée à l'histoire. Sur son exemplaire personnel, Wilhelm Grimm écrit ce vers d’Homère : "Je ne sais rien de plus doux que de reconnaître sa patrie" (Odyssée IX, 28). À cette date, la Prusse a précisément recouvré sa liberté. Le 18 juin 1815, la bataille de Waterloo a sonné le glas des espérances napoléoniennes en Europe. Jacob Grimm, en 1814-1815, a lui-même été Legationsrat au Congrès de Vienne. Les Deutsche Sagen sont accueillies avec faveur par Goethe, qui saisit cette occasion pour attirer sur leurs auteurs l'attention des dirigeants de Berlin.

À partir de 1820-1825, les frères Grimm consacrent chacun la majeure partie de leur temps à des œuvres personnelles. Après les Irische Elfenmärchen (Leipzig, 1826), seul le Deutsches Wörterbuch sera publié sous leur double-signature. Leur champ d'études reste néanmoins le même. Wilhelm continue à travailler sur la légende héroïque médiévale (Die deutsche Heldensage, 1829), la Chanson de Roland, l'épopée danoise, etc. En 1821, se penchant sur la question de l'origine des runes (Über deutsche Runen), il affirme que l'ancienne écriture germanique découle d'un alphabet européen primitif, au même titre que les écritures grecque et latine, et ne résulte donc pas d'un emprunt. La thèse sera très contestée. Par contre, Wilhelm Grimm ne se trompe pas quand il déclare que les Germains continentaux ont dû connaître l'usage des runes au même titre que les Scandinaves et les Anglo-Saxons : l'archéologie lui a depuis donné raison.

Jacob, lui, se plonge dans un énorme travail de philologie et d'étude de la religion germanique. Les livres qu'il publie se succèdent rapidement. À côté de monuments comme la Deutsche Grammatik, la Deutsche Mythologie, la Geschichte der deutschen Sprache, on trouve des essais sur Tacite, la poésie latine des Xe et Xle siècles, l'histoire de la rime poétique, et quantité de textes et d'articles qui seront réunis dans les 8 volumes des Kleinere Schriften, publiés à Berlin à partir de 1864.

Le 1er volume de la Deutsche Grammatik paraît en 1819. Dans cet ouvrage dédié a Savigny, Jacob Grimm s'efforce de jeter les bases historiques de la grammaire allemande en transposant dans l'étude des formes linguistiques les principes appliqués par Savigny à l'étude du droit. Les règles qu'il énonce en philologie comparée le haussent d'emblée au niveau de Wilhelm von Humboldt, Franz Bopp, Rask, etc. "Aucun peuple sur terre, écrit-il dans la préface, n'a pour sa langue une histoire comparable à celle des Allemands". S'appuyant sur la longue durée, il démontre la "supériorité" des formes linguistiques anciennes. La perfection d'une déclinaison, assure-t-il, est fonction du nombre de ses flexions - c'est pourquoi l'anglais et le danois doivent être regardés comme des langues particulièrement pauvres...

À peine ce 1er volume a-t-il paru que Jacob procède à sa refonte. La nouvelle version sort en 1822 (les 3 volumes suivants seront publiés entre 1826 et 1837). Tenant compte des travaux récents qui commencent à se multiplier sur les langues indo-européennes, Jacob Grimm énonce, en matière de phonétique, une loi restée célèbre sur la façon dont les lettres de même classe tendent à se substituer les unes aux autres, ce qui lui permet de restituer les mutations consonantiques avec une grande rigueur. De l'avis général, c'est de la publication de ce texte que datent les débuts de la germanistique moderne.

Peu après, dans les Deutsche Rechtsaltertümer (Göttingen, 1828), Jacob Grimm défend, dans l'esprit des travaux de Savigny, l'identité "naturelle" du droit et de la poésie. Étudiant les textes juridiques anciens, il s'applique à démontrer la précellence du droit germanique sur le droit romain, de la tradition orale sur la tradition écrite, du droit coutumier sur celui des "élites". Les institutions juridiques les plus durables, dit-il, sont-elles aussi d'origine "divine" et spontanée (selbstgewachsen). Il n'existe pas plus de créateurs de lois que d'auteurs d'épopées : le peuple seul en est la source.

En 1835, ce sont les 2 gros volumes de la Deutsche Mythologie (rééditée en 1968 par l'Akademische Verlagsanstalt de Graz). Là encore, pour son temps, Jacob Grimm fait œuvre d'érudition au plus haut degré. Parallèlement, il réaffirme son credo : comme le langage, comme la poésie populaire, les mythes sont d'origine divine ; les peuples sont des incarnations de Dieu. Son frère Wilhelm le proclame en ces termes : "La mythologie est quelque chose d'organique, que la puissance de Dieu a créé et qui est fondé en lui. Il n'y a pas d'homme dont l'art parvienne à la construire et à l'inventer ; l'homme ne peut que la connaître et la sentir".

À leur grand déchirement, les 2 frères ont dû en 1829 abandonner Kassel pour Göttingen. Ils y professent de 1830 à 1837, date à laquelle ils sont brutalement destitués pour avoir protesté avec 5 de leurs collègues contre une violation de constitution dont le roi de Hanovre s'est rendu coupable ; c'est l'affaire des "Sept de Göttingen" (Göttingen Sieben). Ils reviennent alors à Kassel, où ils consacrent l'essentiel de leur temps à leurs travaux. Wilhelm publie son Ruolandes liet (1838) et son Wernher von Niederrhein (1839). Jacob fait paraître son histoire de la langue allemande (Geschichte der deutsche Sprache, 2 vol., 1848). Après quoi, avec son frère, il se plonge dans la rédaction d'un monumental dictionnaire en 33 volumes (Deutsches Wörterbuch), qui commencera à paraître à Leipzig en 1854. L'ouvrage, équivalent du Littré pour les Français, fait encore aujourd'hui autorité.

Les frères Grimm sont alors au sommet de leur carrière. En 1840, le roi Frédéric-Guillaume IV leur propose une chaire à l'université de Berlin et les nomme membres de l'Académie des sciences. Couverts d'honneurs, ils n'occupent toutefois leur chaire que pendant quelques années, afin de pouvoir retourner à leurs études d'histoire littéraire et de philologie. Après la révolution de mars 1848, Jacob siège au Parlement de Francfort. Durant cette période finale, il mobilise toute son énergie pour la rédaction de son dictionnaire. Wilhelm meurt le 16 décembre 1859. Son frère s'éteint 4 ans plus tard, le 20 septembre 1863.

Jacob et Wilhelm ont vécu et travaillé ensemble de leur naissance jusqu'à leur mort, sans jamais abandonner leur but : la résurrection du passé national allemand. Objectif qu'ils servirent avec un savoir et un désintéressement que tous leurs contemporains leur ont reconnu. Des 2 frères, Jacob était sans doute à la fois le plus doué, le plus savant et le plus conscient de la mission à laquelle il s'était voué. Wilhelm, d'un naturel moins "ascétique", était à la fois plus artiste et plus sociable. Tonnelat écrit : "En Jacob il y a du héros. Wilhelm fut assurément très inférieur à son frère ; mais peut-être son infériorité fut-elle la rançon de son bonheur". Telle qu'elle nous est parvenue, leur œuvre a ceci de remarquable qu'elle associe une force de conviction peu commune, touchant parfois au mysticisme, avec une méticulosité et une rigueur scientifique remarquables. Les frères Grimm comptent assurément parmi les grands savants du siècle dernier. Mais en même temps, ils n’abandonnèrent jamais l'idée qu'une nation n'est grande que lorsqu'elle conserve présente à elle-même la source toujours jaillissante de l'âme populaire, et que celle-ci, au fur et à mesure qu'elle perd sa pureté originelle, s'éloigne aussi de Dieu. "Jusqu'à leur mort, écrit Tonnelat, ils ont conservé leur foi romantique dans la sainteté et la supériorité des âges anciens". Attitude que les temps actuels semblent discréditer, mais qui apparaît pourtant fort logique dès lors que l'on comprend que le "passé" et "l'avenir" ne sont jamais que des dimensions du présent - qu'ils ne sont vivables que dans le présent -, en sorte que ce qui fut "une fois" peut être appelé aussi à revenir toujours.

Notes :

1 À Steinau, on visite la maison où ils vécurent, et un petit musée évoque leur existence.

2 Un portrait de Dorothea Viehmann, dû à un autre frère Grimm, Ludwig Emil, figure comme frontispice à la 2nde édition des Contes, publiée en 1819-1822 (qui est aussi la 1ère édition illustrée).

3 On ne saurait dire si ce nationalisme des frères Grimm explique que, début janvier 1985, le Board of Deputies, organisme représentatif de la communauté juive de Grande-Bretagne, se soit donné le ridicule de demander la saisie pour "antisémitisme" d'une édition des Contes de Grimm non expurgée du conte intitulé Le Juif dans les épines (Der Jude im Dorn, conte 110, p. 638-643 de l'édition Flammarion).

4 Dans sa Deutsche Mythologie (1835, p. 586), Jacob Grimm signale lui-même que le mot allemand Hexe (sorcière) correspond à un ancien Hagalfrau (femme sage, avisée) (vieil-ht.all. hagazussa, moyen-ht.all. hexse). Ce terme renvoie au norroishgr qui a le même sens que le latin sagus (sage, avisé). Le mot anglais witch(sorcière) est de même à rapprocher de wise (sage).

5 À noter aussi que l'étymologie la plus probable pour le mot fée renvoie au latinfata, ancien nom des Parques (cf. L. Harf-Lancner, Les fées au Moyen Age. Morgane et Mélusine, la naissance des fées, Honoré Champion,, 1984).

6 Signalons, pour ne citer qu'un exemple, que le réalisateur du film L'Empire contre-attaque (2nd volet de La guerre des étoiles), Irvin Kershner, a explicitement déclaré s’être inspiré des thèses de Bettelheim pour la mise au point de son scénario.

7 "Après les crématoires d'Auschwitz, est-il encore possible de raconter comment Hänsel et Gretel poussent la sorcière dans le feu pour la brûler ?" demande très sérieusement Manfred Jahnke dans la Stuttgarter Zeitung du 29 août 1984.

http://www.archiveseroe.eu/tradition-c18393793/45

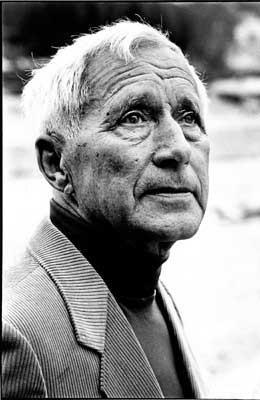

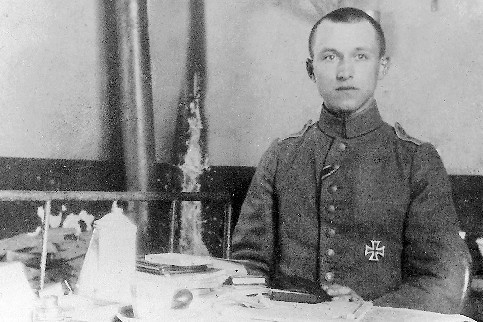

Un’operazione analoga a quella che ha riguardato sul Garantista Céline dovrebbe a nostro avviso coinvolgere anche Ernst Jünger, il decano novecentesco della letteratura tedesca, nato nel 1895 e scomparso nel 1998 alla veneranda età di 103 anni. Al di là della sua militanza adolescenziale tra i nazionalisti, infatti, della sua partecipazione da volontario alla Grande Guerra e la stessa strumentalizzazione che il regime hitleriano fece della sua opera L’operaio, dedicata alla società della mobilitazione di massa, lo scrittore – nonostante i suoi scritti giovanili militaristi – non solo arrivò ben presto a esporsi esplicitamente contro la dittatura nazista e a partecipare addirittura al complotto del 1944 per far fuori Hitler ma, sin dagli anni ’30, produsse tutta una serie di opere inequivocabilmente di natura libertaria. Sarà lui, e non Brecht, ad esempio a scrivere: “L’obbligo scolastico è, essenzialmente, un mezzo di castrazione della forza naturale, e di sfruttamento. Lo stesso vale per il servizio militare obbligatorio. Respingo come una scemenza l’obbligo scolastico, come ogni vincolo e ogni limitazione alla libertà”. Non solo: Jünger negli anni ’60 del Novecento descriverà con benevolenza e simpatia “i figli dei fiori della California, i provos di Amsterdam, gli hippies multicolori accoccolati sulla scalinata di piazza di Spagna, o sui bordi della Barcaccia, gli indefinibili che emergono dappertutto e che parlano un nuovo gergo. Compagni simili esplorano il sottosuolo: è una buona cosa poi se sono anche colti”. Del resto, lui stesso negli anni ’20 aveva aderito ai Wandervögel, il movimento giovanile tedesco che per la passione ecologista, la ricerca di una nuova spiritualità anticonformista e la sensibilità comunitaria anticipava i beatnik e il libertarismo della generazione “on the road”. Si pensi anche alla sua vicinanza senile ai Verdi che manifestavano in Germania per il neutralismo e contro il nucleare, al suo libro sul fenomeno degli stupefacenti e alla sua teorizzazione della figura dell’anarca nel suo romanzo Eumeswil…

Un’operazione analoga a quella che ha riguardato sul Garantista Céline dovrebbe a nostro avviso coinvolgere anche Ernst Jünger, il decano novecentesco della letteratura tedesca, nato nel 1895 e scomparso nel 1998 alla veneranda età di 103 anni. Al di là della sua militanza adolescenziale tra i nazionalisti, infatti, della sua partecipazione da volontario alla Grande Guerra e la stessa strumentalizzazione che il regime hitleriano fece della sua opera L’operaio, dedicata alla società della mobilitazione di massa, lo scrittore – nonostante i suoi scritti giovanili militaristi – non solo arrivò ben presto a esporsi esplicitamente contro la dittatura nazista e a partecipare addirittura al complotto del 1944 per far fuori Hitler ma, sin dagli anni ’30, produsse tutta una serie di opere inequivocabilmente di natura libertaria. Sarà lui, e non Brecht, ad esempio a scrivere: “L’obbligo scolastico è, essenzialmente, un mezzo di castrazione della forza naturale, e di sfruttamento. Lo stesso vale per il servizio militare obbligatorio. Respingo come una scemenza l’obbligo scolastico, come ogni vincolo e ogni limitazione alla libertà”. Non solo: Jünger negli anni ’60 del Novecento descriverà con benevolenza e simpatia “i figli dei fiori della California, i provos di Amsterdam, gli hippies multicolori accoccolati sulla scalinata di piazza di Spagna, o sui bordi della Barcaccia, gli indefinibili che emergono dappertutto e che parlano un nuovo gergo. Compagni simili esplorano il sottosuolo: è una buona cosa poi se sono anche colti”. Del resto, lui stesso negli anni ’20 aveva aderito ai Wandervögel, il movimento giovanile tedesco che per la passione ecologista, la ricerca di una nuova spiritualità anticonformista e la sensibilità comunitaria anticipava i beatnik e il libertarismo della generazione “on the road”. Si pensi anche alla sua vicinanza senile ai Verdi che manifestavano in Germania per il neutralismo e contro il nucleare, al suo libro sul fenomeno degli stupefacenti e alla sua teorizzazione della figura dell’anarca nel suo romanzo Eumeswil…

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

ernstzunehmendes Gegengewicht entgegenzustellen, nicht zuletzt in der unübersehbaren Hoffnung, den Fokus der fortwährenden Debatte um Jünger auf einen bislang stiefmütterlich behandelten Schaffensabschnitt des Autors zu lenken.

ernstzunehmendes Gegengewicht entgegenzustellen, nicht zuletzt in der unübersehbaren Hoffnung, den Fokus der fortwährenden Debatte um Jünger auf einen bislang stiefmütterlich behandelten Schaffensabschnitt des Autors zu lenken.

Altra peculiare affinità fra le due opere è quella data dalla ricorrenza dell’elemento degli “occhi” e del “vetro”. Nel racconto di Hoffmann, troviamo per esempio il leitmotiv dei cannocchiali (“occhi” fatti di vetro come le api) costruiti dal solito Coppelius nelle vesti dell’italiano Coppola. Cannocchiali che ci riportano immediatamente a Galileo Galilei, sommo esponente dell’ambizione scientifica dell’uomo, ambizione che nel racconto di Hoffmann è tuttavia distorta dagli ambigui scopi di Coppelius, intenzionato a deprivare Nathanael degli occhi, per renderlo un cieco automa come la stessa Olimpia. Paradossalmente, anziché donargli una visione amplificata della realtà rendendolo più “lungimirante”, il cannocchiale che Nathanael acquista da Coppelius lo fa sprofondare in una follia primordiale che non riconosce affetti, amore, amicizia, né tantomeno connotati umani, portandolo infine all’annullamento di sé, ovvero al suicidio.

Altra peculiare affinità fra le due opere è quella data dalla ricorrenza dell’elemento degli “occhi” e del “vetro”. Nel racconto di Hoffmann, troviamo per esempio il leitmotiv dei cannocchiali (“occhi” fatti di vetro come le api) costruiti dal solito Coppelius nelle vesti dell’italiano Coppola. Cannocchiali che ci riportano immediatamente a Galileo Galilei, sommo esponente dell’ambizione scientifica dell’uomo, ambizione che nel racconto di Hoffmann è tuttavia distorta dagli ambigui scopi di Coppelius, intenzionato a deprivare Nathanael degli occhi, per renderlo un cieco automa come la stessa Olimpia. Paradossalmente, anziché donargli una visione amplificata della realtà rendendolo più “lungimirante”, il cannocchiale che Nathanael acquista da Coppelius lo fa sprofondare in una follia primordiale che non riconosce affetti, amore, amicizia, né tantomeno connotati umani, portandolo infine all’annullamento di sé, ovvero al suicidio.

La aventura de Jünger cobra el símbolo de una organicidad rotunda enla relación social del intelectual con la producción de una clase concreta; se trata fundamentalmente de una personalidad que de alguna manera expresa Drieu la Rochelle: ”(es) el hombre de mano comunista, el hombre de las ciudades, neurasténico, excitado por el ejemplo de los fascios italianos, así como por el de los mercenarios de las guerras chinas, de los soldados de la Legión Extranjera” (8). Se verdadera patria son las llamas, la tensión del combate, la experiencia de la guerra. Su conformación íntima se encuentra manifestada en otro de aquellos que vivieron ”la encarnación de una civilización en sus últimas etapas de decadencia y disolución”, así dice Ernst Von Salomon en Los proscritos: ”sufríamos al sentir que en medio del torbellino y pese a todos los acontecimientos, las fatalidades, la verdad y la realidad siempre estaban ausentes” (9). Es este el territorio en que Jünger preparará la red invisible de su obra, recogiendo las brasas, los escombros, las banderas rotas. Cuando todo en Alemania se tambalea: se cimbran los valores humanitarios y cristianos, la burguesía se declara en bancarrota y los espartaquistas establecen la efímera República de Münich, aparecen los elementos vitales de su escritura, que atesorará como una trinchera imbatible heredera del limo, con la llave precisa que abrirá las puertas de la putrefacción a la literatura.

La aventura de Jünger cobra el símbolo de una organicidad rotunda enla relación social del intelectual con la producción de una clase concreta; se trata fundamentalmente de una personalidad que de alguna manera expresa Drieu la Rochelle: ”(es) el hombre de mano comunista, el hombre de las ciudades, neurasténico, excitado por el ejemplo de los fascios italianos, así como por el de los mercenarios de las guerras chinas, de los soldados de la Legión Extranjera” (8). Se verdadera patria son las llamas, la tensión del combate, la experiencia de la guerra. Su conformación íntima se encuentra manifestada en otro de aquellos que vivieron ”la encarnación de una civilización en sus últimas etapas de decadencia y disolución”, así dice Ernst Von Salomon en Los proscritos: ”sufríamos al sentir que en medio del torbellino y pese a todos los acontecimientos, las fatalidades, la verdad y la realidad siempre estaban ausentes” (9). Es este el territorio en que Jünger preparará la red invisible de su obra, recogiendo las brasas, los escombros, las banderas rotas. Cuando todo en Alemania se tambalea: se cimbran los valores humanitarios y cristianos, la burguesía se declara en bancarrota y los espartaquistas establecen la efímera República de Münich, aparecen los elementos vitales de su escritura, que atesorará como una trinchera imbatible heredera del limo, con la llave precisa que abrirá las puertas de la putrefacción a la literatura.

Je reste stupéfié par la maturité dont témoigne le jeune Hugo von Hofmannsthal dans ses lettres à un officier de marine (du nom d’Edgar Karg) intitulées Les mots ne sont pas de ce monde (Rivages poche, dans l’excellente collection Petite Bibliothèque), où j’ai cru reconnaître quelques-unes des plus belles intuitions d’un autre jeune prodige, Carlo Michelstaedter.

Je reste stupéfié par la maturité dont témoigne le jeune Hugo von Hofmannsthal dans ses lettres à un officier de marine (du nom d’Edgar Karg) intitulées Les mots ne sont pas de ce monde (Rivages poche, dans l’excellente collection Petite Bibliothèque), où j’ai cru reconnaître quelques-unes des plus belles intuitions d’un autre jeune prodige, Carlo Michelstaedter.

Le Cœur aventureux jüngérien est appelé à se faire précurseur et à suivre « le chemin d'une certaine astreinte ». La raison n'est pas congédiée mais interrogée; elle n'est point récusée, en faveur de son en-deçà mais requise à une astreinte nouvelle qui rend caduque les définitions, les descriptions, les discriminations dont elle se contentait jusqu'alors. « Que l'hégémonie de la raison s'établisse comme la rationalisation de tous les ordres, comme la normalisation, comme le nivellement, et cela dans le sillage du nihilisme européen, c'est là quelque chose qui donne autant à penser que la tentative de fuite vers l'irrationnel qui lui correspond. » A celui qui se tient sur la ligne, en précurseur et soumis à une astreinte nouvelle, il est donné de voir le rationnel et l'irrationnel comme deux formes concomitantes de superstition.

Le Cœur aventureux jüngérien est appelé à se faire précurseur et à suivre « le chemin d'une certaine astreinte ». La raison n'est pas congédiée mais interrogée; elle n'est point récusée, en faveur de son en-deçà mais requise à une astreinte nouvelle qui rend caduque les définitions, les descriptions, les discriminations dont elle se contentait jusqu'alors. « Que l'hégémonie de la raison s'établisse comme la rationalisation de tous les ordres, comme la normalisation, comme le nivellement, et cela dans le sillage du nihilisme européen, c'est là quelque chose qui donne autant à penser que la tentative de fuite vers l'irrationnel qui lui correspond. » A celui qui se tient sur la ligne, en précurseur et soumis à une astreinte nouvelle, il est donné de voir le rationnel et l'irrationnel comme deux formes concomitantes de superstition.

Die Beziehung zwischen Ernst Jünger und Armin Mohler hat sich über mehr als fünf Jahrzehnte erstreckt. Sie wird – wenn in der Literatur erwähnt – als Teil der Biographie Jüngers behandelt. Man hebt auf Mohlers Arbeit als Jüngers Sekretär ab und gelegentlich auf das Zerwürfnis zwischen beiden. Mit den Wilflinger Jahren hatte dieser Streit nichts zu tun. Seine Ursache waren Meinungsverschiedenheiten über die erste Ausgabe der Werke Jüngers. Der Konflikt beendete für lange das Gespräch der beiden, das mit einer Korrespondenz begonnen hatte, im direkten Austausch und dann wieder im – manchmal täglichen – Briefwechsel zwischen der Oberförsterei und dem neuen französischen Domizil Mohlers in Bourg-la-Reine fortgesetzt wurde. Von 1949, als Mohler seinen Posten in Ravensburg antrat, bis 1955, als Jünger seinen 60. Geburtstag feierte, war ihre Verbindung am intensivsten, aber es gab auch eine Vor- und eine Nachgeschichte von Bedeutung.

Die Beziehung zwischen Ernst Jünger und Armin Mohler hat sich über mehr als fünf Jahrzehnte erstreckt. Sie wird – wenn in der Literatur erwähnt – als Teil der Biographie Jüngers behandelt. Man hebt auf Mohlers Arbeit als Jüngers Sekretär ab und gelegentlich auf das Zerwürfnis zwischen beiden. Mit den Wilflinger Jahren hatte dieser Streit nichts zu tun. Seine Ursache waren Meinungsverschiedenheiten über die erste Ausgabe der Werke Jüngers. Der Konflikt beendete für lange das Gespräch der beiden, das mit einer Korrespondenz begonnen hatte, im direkten Austausch und dann wieder im – manchmal täglichen – Briefwechsel zwischen der Oberförsterei und dem neuen französischen Domizil Mohlers in Bourg-la-Reine fortgesetzt wurde. Von 1949, als Mohler seinen Posten in Ravensburg antrat, bis 1955, als Jünger seinen 60. Geburtstag feierte, war ihre Verbindung am intensivsten, aber es gab auch eine Vor- und eine Nachgeschichte von Bedeutung. Mohler betrachtete den Waldgang vor allem als erste politische Stellungnahme Jüngers nach dem Zusammenbruch, eine notwendige Stellungnahme auch deshalb, weil die Strahlungen und die darin enthaltene Auseinandersetzung mit den Verbrechen der NS-Zeit viele Leser Jüngers befremdet hatte. In der aufgeheizten Atmosphäre der Schulddebatten fürchteten sie, Jünger habe die Seiten gewechselt und wolle sich den Siegern andienen; Mohler vermerkte, daß in Wilflingen kartonweise Briefe standen, deren Absender Unverständnis und Ablehnung zum Ausdruck brachten.

Mohler betrachtete den Waldgang vor allem als erste politische Stellungnahme Jüngers nach dem Zusammenbruch, eine notwendige Stellungnahme auch deshalb, weil die Strahlungen und die darin enthaltene Auseinandersetzung mit den Verbrechen der NS-Zeit viele Leser Jüngers befremdet hatte. In der aufgeheizten Atmosphäre der Schulddebatten fürchteten sie, Jünger habe die Seiten gewechselt und wolle sich den Siegern andienen; Mohler vermerkte, daß in Wilflingen kartonweise Briefe standen, deren Absender Unverständnis und Ablehnung zum Ausdruck brachten.

À l'heure de l’éveil des nationalités, l'entreprise des frères Grimm vise donc à faire prendre conscience aux Allemands de la richesse du patrimoine culturel qui leur est commun et à leur montrer que ce patrimoine, qui représente "l’âme germanique" dans son essence, en même temps que la "conscience nationale courbée sous l'occupation", peut servir aussi de base à leur unité politique.

À l'heure de l’éveil des nationalités, l'entreprise des frères Grimm vise donc à faire prendre conscience aux Allemands de la richesse du patrimoine culturel qui leur est commun et à leur montrer que ce patrimoine, qui représente "l’âme germanique" dans son essence, en même temps que la "conscience nationale courbée sous l'occupation", peut servir aussi de base à leur unité politique. L'étude des contes populaires (Märchenforschung), dont J. et W. Grimm ont ainsi été les précurseurs, a donné lieu depuis plus d'un siècle à des travaux aussi érudits que nombreux. La matière, par ailleurs, n'a cessé d’être plus étroitement cernée. En 1910, le folkloriste finlandais Antti Aarne a publié une classification des contes par thèmes et par sujets (The Types of the Folktale, Suomaleinen Tiedeakatemia, Helsinki, 1961) qui, affinée par Stith Thompson (The Folk Tale, Dryden Press, New York, 1946 ; Motif Index of Folk Litterature, 6 vol., Indiana Univ. Press, Bloomington, 1955), est aujourd'hui universellement utilisée. Elle ne rassemble pas moins de 40 000 motifs principaux. Pour le seul domaine d'expression française, on a dénombré plus de 10 000 contes différents (cf. Paul Delarue, Le conte populaire français. Catalogue raisonné des versions de France et des pays de langue française d'outre-mer, Maisonneuve et Larose, 1976), dont un grand nombre trouvent leur origine dans la matière de Bretagne.

L'étude des contes populaires (Märchenforschung), dont J. et W. Grimm ont ainsi été les précurseurs, a donné lieu depuis plus d'un siècle à des travaux aussi érudits que nombreux. La matière, par ailleurs, n'a cessé d’être plus étroitement cernée. En 1910, le folkloriste finlandais Antti Aarne a publié une classification des contes par thèmes et par sujets (The Types of the Folktale, Suomaleinen Tiedeakatemia, Helsinki, 1961) qui, affinée par Stith Thompson (The Folk Tale, Dryden Press, New York, 1946 ; Motif Index of Folk Litterature, 6 vol., Indiana Univ. Press, Bloomington, 1955), est aujourd'hui universellement utilisée. Elle ne rassemble pas moins de 40 000 motifs principaux. Pour le seul domaine d'expression française, on a dénombré plus de 10 000 contes différents (cf. Paul Delarue, Le conte populaire français. Catalogue raisonné des versions de France et des pays de langue française d'outre-mer, Maisonneuve et Larose, 1976), dont un grand nombre trouvent leur origine dans la matière de Bretagne.

di Luigi Iannone

di Luigi Iannone

Ernst Jünger: yo soy la acción

por José Luis Ontiveros

Ex: http://culturatransversal.wordpress.com

En torno a la obra del escritor alemán Ernst Jünger se ha producido una polémica semejante a la que preocupó a los teólogos españoles en relación con la existencia del alma de los indios. De alguna manera, el hecho de que se le haya discutido en medios intelectuales mundiales con asiduidad, y el que una nueva política literaria tienda a revalorizarlo, le otorga, como lo hizo a los naturales el Papa Paulo III, la posibilidad de una lectura conversa; ya no traumatizada por su historia maldita, absolutoria de su derecho a la diferencia, y exoneradora de un pasado marcado por la gloria y la inmundicia.